A.Y. Jackson

Galerie Walter Klinkhoff Because of the considerable differences in our ages I always called him Dr. Jackson and he kept calling me Mr. Klinkhoff. After I had inspected and admired the sketches, of which there might be a dozen, he would say, "well, Mr. Klinkhoff, I have reserved three for you." It would be quite useless to argue – all one could say was, "thank you very much." His price was very much too low, of course.

Walter H. Klinkhoff

Because of the considerable differences in our ages I always called him Dr. Jackson and he kept calling me Mr. Klinkhoff. After I had inspected and admired the sketches, of which there might be a dozen, he would say, "well, Mr. Klinkhoff, I have reserved three for you." It would be quite useless to argue – all one could say was, "thank you very much." His price was very much too low, of course.

Walter H. Klinkhoff

Walter Klinkhoff se souvient de A.Y. Jackson

A.Y. Jackson termine ses mémoires, A Painter’s Country, par son départ du célèbre Studio Building que Harris avait fait construire à l’intention de ses amis artistes de Toronto. En effet, Jackson avait pris la décision d’emménager dans une confortable petite maison surplombant une colline à Manotick, à quelques milles au sud d’Ottawa, à proximité de chez sa nièce Geneva. Cela se passait en 1955 et Jackson avait alors 73 ans. Il avait vécu une vie bien remplie.

C’est peu de temps après son déménagement à Manotick que j’ai commencé à lui rendre visite plus régulièrement et que nous nous sommes liés d’amitié, bien que mes visites étaient toujours de nature professionnelle et non sociale. J’avais souvent besoin de renseignements sur l’endroit ou la période où il avait fait des « sketchs » ou des tableaux. Je demandais parfois aussi à Jackson de signer des sketchs car il avait souvent négligé de le faire, notamment au début de sa carrière. En ce temps-là, il se souvenait encore presque parfaitement de tous les détails de son œuvre, c’est-à-dire où il avait peint, qui l’accompagnait et le mois ou l’année. Il était toujours enchanté de revoir ses premières réalisations et demandait souvent de les emprunter pour peindre une toile à partir d’un sketch qu’il n’avait jamais « utilisé » auparavant. Évidemment, je tenais invariablement à acheter ses croquis et j’organisais mes rendez-vous par téléphone de telle sorte que je puisse le rencontrer immédiatement après son retour d’une excursion sur le motif. Certes, je n’étais pas le seul à agir de la sorte; plusieurs autres personnes me livraient concurrence, ce qui faisait bien rire le peintre qui se souvenait du bon vieux temps quand il avait dans son atelier toutes les œuvres qu’il avait exécutées et que les gens étaient uniquement intéressés à acheter des tableaux représentant des châteaux écossais ou des prés hollandais, bref rien de canadien.

À cette époque, Jackson était en excellente santé et débordant d’enthousiasme. Un jour, je suis arrivé en avance à mon rendez-vous et j’ai trouvé la maison fermée à clé; je me suis assis pour attendre mon hôte et j’ai vite aperçu au loin un homme qui montait la côte à vive allure en transportant deux énormes paquets. J’avais cru reconnaître Jackson, mais je me suis dit qu’il s’agissait sûrement d’une personne plus jeune. De fait, c’était bien lui et quand je lui ai expliqué que j’avais éliminé cette possibilité, il m’a répondu qu’il se sentait pourtant plutôt jeune. Il était tout simplement allé aux provisions. Il adorait son art, bien sûr, et avait gardé ses habitudes d’aller travailler sur le motif régulièrement et de peindre son studio. Il était bien évident que pour lui, peindre était tout aussi essentiel que de respirer. Par ailleurs, quiconque le rencontrait avait vite fait de remarquer ses traits de caractère exceptionnels. D’une bonté exemplaire, il possédait en outre un sens de l’humour fort subtil. Il était très généreux et détaché des biens matériels. Il n’était surtout pas mesquin, ni méchant. Charmant et chaleureux, il était un véritable gentleman, un vrai grand Canadien.

À Manotick, et plus tard dans son studio de la rue MacLaren à Ottawa, il plaçait ses nouveaux sketchs sur la tablette de cheminée et me disait combien je pouvais en prendre. En raison de notre grande différence d’âge, nous ne nous appelions pas par nos prénoms. Je luis disais toujours « Doctor » Jackson (en effet, il était titulaire de doctorats honorifiques) et lui, monsieur Klinkhoff. Après m’avoir laissé examiner et admirer ses sketchs – parfois jusqu’à une douzaine à la fois --, il me confiait : « Monsieur Klinkhoff, vous pouvez en prendre trois. » Règle générale, il était inutile de discuter; je n’avais qu’à répondre : « Merci beaucoup. » Quant à ses prix, ils étaient nettement trop bas. Au début, il me vendait ses tableaux 75 $ pièce. Plus tard, il acceptait 100 $. Même à la fin des années 50, sketchs et toiles ne se vendaient pas facilement et, par conséquent, les prix s’en ressentaient. Cependant, lorsque ses œuvres furent mieux connues et que je l’ai informé que j’en demandais 300 $, il refusait toujours de hausser ses prix. « Faites ce que vous voulez, répliquait-il, je n’accepterai pas plus d’argent de vous que des autres; mes amis me donnent encore 75 $. » Il finissait chaque fois par affirmer qu’il avait suffisamment d’argent et n’avait ni envie, ni besoin d’en avoir davantage.

Jamais Jackson n’a dit quoi que ce soit de négatif au sujet des autres artistes si ce n’est qu’il se demandait bien comment une personne pouvait préférer créer une œuvre en studio quand la nature et en particulier le paysage canadien étaient là pour nous inspirer. D’après lui, il y avait de quoi fournir de l’inspiration à une foule d’artistes pendant des vies entières. Il ne prisait pas particulièrement Horne Russell pour les raisons qu’il a citées dans ses mémoires. Russell était le président de l’Académie royale canadienne pendant les années de formation du groupe des Sept. Lors de la tenue des expositions de l’Académie, Russell demandait à Jackson : « Devrais-je accrocher ma toile au centre de ce mur-ci ou to celui-là? » Par contre, il installait les peintures de Jackson bien haut dans quelque coin, sans autre cérémonie. En 1955, A.Y. Jackson se moquait bien de tout ça.

Un de mes compétiteurs de Montréal, qui désirait évidemment se procurer des sketchs de Jackson, n’a jamais vraiment compris les motifs du peintre. En effet, il lui parlait toujours de le mettre sous contrat et de s’occuper de toutes ses œuvres. Ainsi, personne ne pourrait se procurer ses tableaux à bon marché et il ferait beaucoup plus d’argent. Jackson trouvait l’idée bien saugrenue. Au cours de l’hiver, il peignait souvent des toiles pour moi. C’était pour lui du « travail », tandis que les sketchs représentaient presque un jeu, à tel point qu’il prétendait qu’il devait les donner et ne pas toucher d’argent pour ce plaisir!

L’été, à cette époque, je participais régulièrement aux camps d’alpinisme du Club alpin du Canada dans les Rocheuses, ce qui m’a donné l’occasion de rencontrer souvent le colonel Pat Baird, un professeur de géographie de l’université McGill et directeur de l’Institut arctique canadien. C’était un alpiniste chevronné et expérimenté avec qui j’ai eu le plaisir, à maintes reprises, de faire des ascensions dans les Rocheuses. Le professeur s’intéressait tout particulièrement à l’Île de Baffin qu’il avait visitée pour étudier les glaciers et pour faire un peu d’escalade. Les gigantesques montagnes qu’on y trouve – escarpements rocheux de quelque 6000 pieds à partir du niveau de la mer – étaient tout indiquées pour l’alpinisme; de plus, elles n’avaient pas encore été vaincues. Des Italiens et des Britanniques y revenaient à l’assaut tous les étés et Pat Baird désirait que les Canadiens soient au nombre des premiers à dominer ces montagnes. Il voulait diriger une équipe sous l’égide du Club alpin du Canada et m’a demandé de m’y joindre. Lorsque j’ai parlé de ce projet à Jackson, il a immédiatement formulé le désir de nous accompagner. Il souhaitait peindre de nouveau dans l’île Baffin et notre expédition lui permettrait de le faire à partir d’un camp de base. Je lui ai promis de déployer tous les efforts possibles en ce sens.

Quand je parlais à Jackson de mes ascensions dans les Rocheuses, il me racontait toujours ses voyages avec Harris et ses nuits à la belle étoile, sans tente, et parfois même sous une pluie diluvienne. Il se souvenait d’avoir porté de lourds sacs à dos renfermant son matériel de même que du gardien de parc dans la vallée Tonquin qui ne les avait jamais invités à entrer se mettre à l’abri lorsqu’il pleuvait, jusqu’à ce qu’il n’apprenne qu’Harris était également un théosophe! Jackson choisissait de peindre au pied des montagnes qu’il préférait d’ailleurs admirer à distance raisonnable. Il prétendait en effet que « Jim » MacDonald avait fait tout ça déjà et qu’il ne pouvait rivaliser avec lui.

Pat Baird entreprit d’organiser l’expédition à l’Île de Baffin en 1965 et se réjouissait d’emmener A.Y. Jackson. Le jeune médecin Jim MacDougall veillait à la santé de l’équipe et, à titre de peintre amateur talentueux, il était enchanté de partager sa tente avec l’artiste. Pour ma part, ce fut une grande déception que de ne pas pouvoir me joindre à l’expédition dans l’Île de Baffin. En effet, j’avais passé plusieurs étés à escalader les Rocheuses et cette année-là, j’avais promis à ma famille de visiter quelques pays d’Europe. Mes enfants avaient alors l’âge idéal pour profiter de cette expérience et n’allaient bientôt plus vouloir faire de voyages avec leurs parents. Par la suite, on m’a raconté que Jackson était généralement le premier à se lever et qu’il préparait le feu pour le petit déjeuner; il peignait toute la journée et souvent jusque tard dans la nuit. Quelques fois, il a exposé ses sketchs dans sa tente pour permettre aux membres de l’expédition de réserver ceux qui leur plaisaient pour 75 $. Il disait que cela l’aiderait à payer son billet d’avion. Avant de laisser aller les tableaux, il voulait les présenter en groupe et m’a demandé si j’accepterais de les exposer dans ma galerie. Inutile de dire que je considérais pareille demande comme un honneur. Le prestige d’une telle exposition me rembourserait largement mes efforts et mes frais. Jackson s’inquiétait surtout de me voir organiser une exposition sans avoir quoi que ce soit à vendre. Il a insisté pour peindre un certain nombre des petites toiles que je pourrais acheter, puis revendre pour m’indemniser. Cette façon de faire était caractéristique de cet homme qui, même s’il me faisait en fait une faveur, tenait à s’assurer qu’il ne prenait pas avantage de qui que ce soit. J’ai vendu quelques-unes de ces toiles par la suite, mais j’en ai conservé trois des plus belles pour en offrir une à chacun de mes enfants. Après l’exposition, nous avons envoyé les tableaux aux membres de l’expédition qui les avaient réservés et avons invité ces derniers à faire parvenir un chèque de 75 $ au peintre. Après plusieurs mois, quelques chèques n’avaient toujours pas été reçus. J’ai alors demandé à Jackson la permission d’envoyer un rappel. « Laissez tomber, m’a-t-il dit. » Geneva Jackson avait accompagné son oncle dans l’Île de Baffin. Quelques années plus tard, Pat Baird et Geneva se sont mariés.

Le Board of Trade de Toronto désirait se procurer une toile de grandes dimensions. J’avais montré à Jackson un sketch de la baie Georgienne qu’il voulait utiliser pour cette peinture. J’avais vendu le sketch mais le propriétaire a accepté de me le prêter quand je lui ai expliqué pourquoi. La toile mesurait au moins 30 pouces sur 40 pouces et Jackson a consacré beaucoup de temps et d’énergie à cette œuvre. À plusieurs reprises, il a mentionné qu’il ne peindrait plus jamais un tableau de cette taille. Le propriétaire du sketch s’est montré impatient et s’est mis à s’inquiéter vraiment sans raison. Il insistait pour qu’on le lui remette. Voyant la tournure des événements, Jackson a fait une autre peinture légèrement plus grande que l’original qu’il a retourné à son propriétaire. Le jour où il a lui-même emballé et expédié la toile, Jackson a subi une embolie dont il ne s’est jamais pleinement rétabli. Cela s’est produit vers 1969. Comme il était désormais incapable de vivre seul et d’être entièrement autonome, Bob McMichael a veillé à ce qu’il aille vivre à Kleinburg; en l’occurrence, c’était certainement la meilleure solution. Le peintre comptait de nombreux vieux amis à Toronto et pouvait ainsi finir ses jours à la fondation qui avait été instituée pour perpétuer et honorer la mémoire du group d’artistes que A.Y. Jackson avait non seulement aidé à former mais dont il était le plus ardent défenseur. Il est mort à Kleinburg, en 1974.

© Copyright Galerie Walter Klinkhoff Inc.

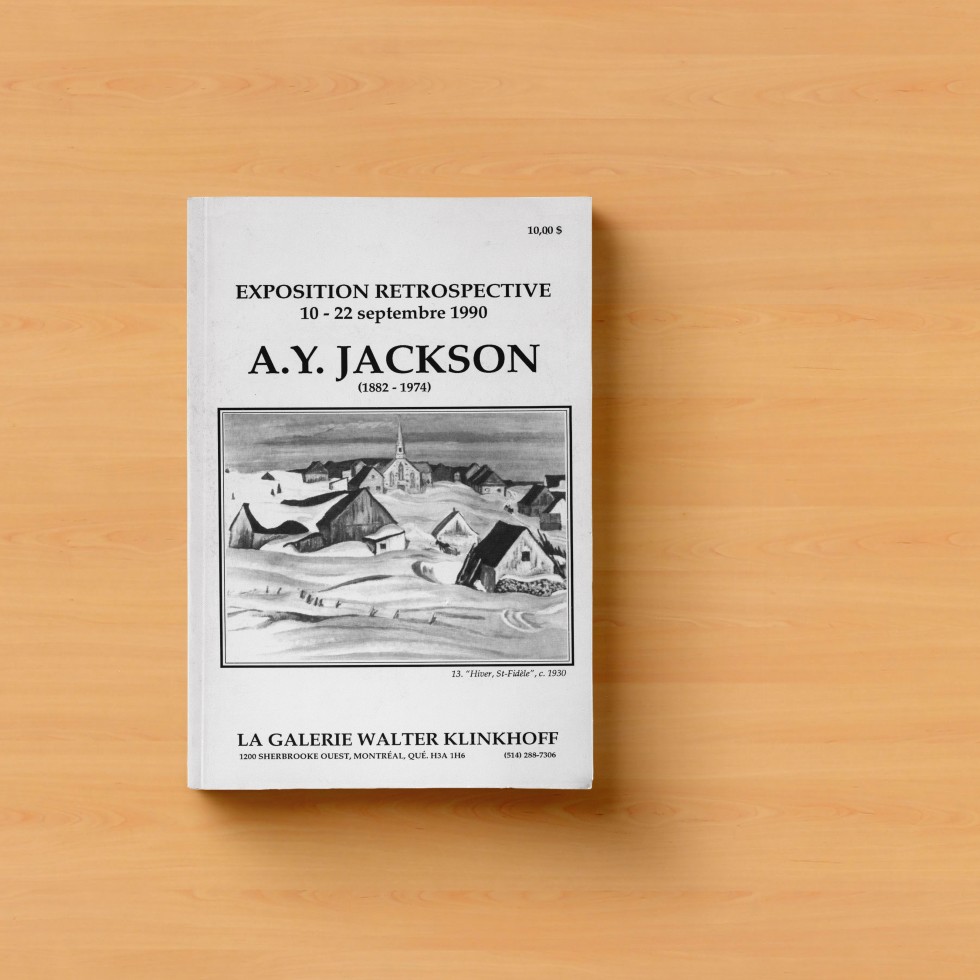

Ce texte provient du catalogue de l'Exposition rétrospective A.Y. Jackson, Galerie Walter Klinkhoff, 1990.

Expositions de l'artiste A.Y. Jackson à la Galerie Alan Klinkhoff:

A.Y. Jackson, Exposition de tableaux fait lors de l'expédition à l'île de Baffin, 1965;

A.Y. Jackson, 17ième exposition rétrospective, 1990.