Sarah Robertson

« Sarah Robertson était au cœur même du groupe. Elle était, aux dires d’Anne Savage : "une mine de renseignements pour ses amies – qui venaient la voir pour solliciter son aide et aussi pour discuter [...] de leurs œuvres ". Prudence Heward, en particulier, comptait sur l’œil critique de Robertson et lui montrait toujours ses toiles en premier. »

Barbara Meadowcroft

« Sarah Robertson était au cœur même du groupe. Elle était, aux dires d’Anne Savage : "une mine de renseignements pour ses amies – qui venaient la voir pour solliciter son aide et aussi pour discuter [...] de leurs œuvres ". Prudence Heward, en particulier, comptait sur l’œil critique de Robertson et lui montrait toujours ses toiles en premier. »

Barbara Meadowcroft

L'exposition commémorative consacrée à Sarah Robertson a ouvert ses portes le 3 novembre 1951 au Musée des beaux-arts du Canada. En admirant les œuvres de l'artiste - cinquante-quatre huiles et une aquarelle -, ses amis ont dû se réjouir de voir enfin reconnu le talent et les efforts de Robertson. Contrairement aux visiteurs qui ont vu l'exposition présentée à la grandeur du pays, les amis de Sarah Robertson étaient bien conscients des nombreux obstacles, tant professionnels que personnels, que cette femme avait surmontés durant sa brève carrière.

Sarah Margaret Armour Robertson est née à Montréal, le 16 juin 1891. Son père, John Armour Robertson (1841-1926), qui avait émigré tout jeune d'Écosse, s'était taillé une place dans le secteur de la vente en gros de marchandises sèches avant d'épouser Jessie Anne Christie (1860-1948). Sarah, qui était l'aînée de la famille, avait un frère, John Louis Armour (1892-1915), et deux sœurs, Jessie Marion (1894-1978) et Elizabeth Mary (1897-1978). Durant son enfance, la famille Robertson semble avoir été financièrement très à l'aise. En effet, nous pouvons en témoigner notamment grâce à une photo provenant d'un album de famille montrant les enfants sur leur poney posant devant leur maison de campagne, maison qui a jadis servi de quartiers à l'Intendant du Fort Chambly.

Par ailleurs, une cousine de Sarah Robertson m'a confié que John Robertson avait éprouvé plus tard des difficultés financières. La vente de la maison de Chambly, en 1920, est peut-être liée à cette période difficile et l'artiste a donc vécu sa vie d'adulte dans une misère relativement tolérable; même un voyage à Toronto pour voir une exposition d'art représentait une dépense importante!

En 1915, Louis Robertson fut tué à Ypres (Belgique). À la mort de son fils, pleine de colère et refusant d'accepter l'événement, madame Robertson eut une forte réaction qui allait affecter pour toujours la vie de ses filles. En effet, aucune des trois ne se maria bien qu'elles en aient eu l'occasion. Un parent de la famille laisse même entendre que madame Robertson avait obligé sa fille à rompre avec son prétendant, un soldat, parce que cet homme avait survécu à la guerre mais pas Louis. Naomi Jackson Groves, qui a bien connu l'artiste, confirme que celle-ci aimait réellement le jeune homme auquel elle a dû renoncer.

Quelle conclusion le biographe doit-il tirer de cette histoire étrange? Dans son livre Writing a Woman's Life, Carolyn Heilbrun souligne que pour qu'une femme en arrive « choisir » le célibat, à vivre sa vie et à se réaliser au sein d'une société qui considère le mariage comme l'unique carrière envisageable pour la femme, il fallait qu'il se produise quelque chose d'important - de manière accidentelle, voire même inconsciente - pour transformer une destinée soi-disant classique en une histoire excentrique. Madame Heilbrun conseille aux biographes qui écrivent au sujet de femmes ayant vécues avant 1850, d'examiner attentivement tout événement marquant ayant pu survenir lorsque ces femmes étaient alors dans leur vingtaine avancée ou dans leur trentaine.

Sarah Robertson avait certainement vingt-quatre ans lorsqu'elle s'est vue dans l'obligation de rompre avec son prétendant. Tout porte à croire qu'elle était une femme de tête. Pourquoi alors s'est-elle pliée aux désirs de ses parents. Aurait-elle pu penser que le mariage ne lui conviendrait pas? Elle étudiait l'art de façon sérieuse depuis ses dix-sept ans et elle avait commencé à exposer ses tableaux. S'est-elle laissée convaincre parce qu'elle craignait que le mariage mette fin à ses ambitions légitimes de peintre? Dans son excellente biographie d'Emily Carr, Paula Blanchard démontre que cette artiste avait renvoyé son soupirant en 1900 après avoir conclu que « le mariage aurait lentement mais inexorablement tué son art ». Contrairement à Emily Carr, Sarah Robertson n'a pas laissé d'autobiographie; nous ne saurons donc jamais dans quelle mesure cela a contribué - consciemment ou non - à l'éloignement de son prétendant.

Robertson demeurait toujours avec sa famille. Après la mort de son père en 1926, elle est déménagée avec sa mère et ses sœurs dans un appartement au 1470 de la rue Fort. Un cousin qui, lorsqu'il était encore enfant avait visité les Robertson à ce domicile, se souvient de l'endroit comme un appartement sombre sur lequel régnait la mère toujours vêtue d'une longue robe noire et d'un collier noir. Quelque trente ans après la mort de son fils, madame Jessie Robertson portait toujours le deuil.

Peindre dans une telle atmosphère n'a certes pas été facile. Dans une lettre adressée à A.Y. Jackson (10 février 1948), Robertson fait allusion à la difficulté de s'occuper d'une « invalide au caractère des plus résolus » et signale que sa sœur Elizabeth, infirmière diplômée, prenait des journées de congé pour aider à soigner leur mère. Le même cousin, cité plus haut, explique à quel point Marion et Elizabeth ont changé une fois libérées de l'influence autoritaire de leur mère. Malheureusement, Robertson n'a pas vécu suffisamment longtemps pour profiter de cette liberté. En effet, elle est décédée le 6 décembre 1948, à peine deux mois après sa mère.

Dans sa vie personnelle, Robertson a été confrontée à certains obstacles dont la pauvreté, l'influence destructrice d'une mère dominatrice et, plus tard, à une santé fragile. Une des rares fois où l'artiste a fait mention de sa maladie, elle a confié à A.Y. Jackson : « J'ai une hanche un peu estropiée et je dois garder le lit pendant quelques jours, mais je me sens mieux et je compte être sur pied bientôt ». Robertson souffrait d'un cancer qui avait gagné ses hanches, la faisant boiter et l'obligeant à renoncer à ses promenades durant lesquelles elle aimait tant faire des croquis.

Outre ses problèmes personnels, Robertson était également aux prises avec les difficultés que devait affronter toute femme de sa génération désirant faire carrière à titre d'artiste: convaincre un monde de sceptiques qu'une femme peut bel et bien peindre; et savoir bâtir et entretenir une confiance envers soi-même et son travail en tant que peintre.

Du temps de Sarah Robertson, il y avait peu de modèles pour les femmes qui aspiraient à devenir peintre. En effet, Robertson a peut-être entendu parler de Mary Cassatt et de Berthe Morisot par son professeur, William Brymner, mais n'ayant pas visité l'Europe, il est peu probable qu'elle ait rencontré des femmes peintres européennes.

Au cours des années 1920, pendant que Robertson luttait pour être reconnue, le Groupe des sept était le maître incontesté de la peinture canadienne. Comme le soulignent Farr et Luckyj dans From Women's Eyes, l'influence du Groupe fut telle que bon nombre de femmes peintres ont « renoncé à leur propre inclination pour imiter de façon élégante la facture énergique du Groupe des sept ». Pour Robertson, comme peintre paysagiste, le problème consistait à développer un style personnel et plus humain, à une époque où on appréciait davantage les grands paysages dépouillés.

Une grande majorité des artistes vivent des périodes d'incertitude face à eux-même; dans le cas des femmes, ainsi que Paula Blanchard l'a montré, ces périodes peuvent être fort angoissantes. Même après des années d'étude en Californie et en Angleterre, Emily Carr était hantée par un sentiment d'échec. Les lettres de Sarah Robertson à A.Y. Jackson témoignent bien que sa foi en son talent était parfois chancelante. Pendant qu'elle préparait une exposition avec trois autres femmes peintres à la Hart House, elle écrivit à A.Y. Jackson (3 février 1934) qu'elle avait ni plus ni moins perdu toute assurance et qu'elle s'inquiétait de n'avoir pas « suffisamment de bonnes toiles » à présenter. Dans la même lettre, deux pages plus loin, elle affirmait : « Je crois véritablement que je n'existerais pas en tant qu'artiste sans vous, Alex. Mon ami, personne d'autre ne semble voir ce que vous voyez ».

Robertson acceptait volontiers les critiques constructives de ses pairs, mais son manque de confiance en elle la rendait particulièrement vulnérable aux critiques dépourvus de sensibilité. Selon Naomi Jackson Groves, Robertson était tellement blessée suite à la critique cinglante qu'avait écrit Kenneth Wells pour le le Evening Telegram, affirmant de manière caricaturale que le motif de sa toile ressemblait en tout point à une décoration de sous-vêtements féminin en dentelle, que l'artiste arracha la toile de son cadre pour la jeter au sol. Mais où donc Sarah Robertson a-t-elle trouvé le courage de continuer à peindre malgré les difficultés de sa vie privée, les doutes profonds qu'elle entretenait envers son travail ainsi que l'indifférence et voir même l'hostilité des critiques auxquelles elle était confronté?

Dès l'âge de 17 ans, si ce n'est pas plus tôt, Robertson a étudié à l'Art Association of Montreal (A.A.M.). Malheureusement, il est impossible de préciser le moment exacte où l'artiste débute sa formation artistique puisque les dossiers d'archives du A.A.M. ont aujourd'hui disparu; cependant, nous savons qu'au mois de mai 1910, Robertson s'est vu mériter une bourse d'études pour sa réussite dans la classe avancée de dessin élémentaire. La bourse d'études donnait droit à une année de scolarité sans frais. Néanmoins, il est probable de penser que l'artiste est ensuite demeurée à l'école pendant plusieurs années.

William Brynmer, directeur de l'école de 1886 à 1921, était un professeur extraordinaire qui a influencé la vie de toute une génération de peintres montréalais. Anne Savage, une des élèves de Brymner, explique le sentiment que ce maître a fait naître en eux, soit celui de « l'énorme importance » de se consacrer entièrement à l'art.

Dans les cours de Brymner, Sarah Robertson a acquis non seulement les principes du dessin et de la peinture, mais aussi un sens exceptionnel de sa vocation. Pour l'artiste, les cours d'esquisses donnés par Maurice Cullen furent tout aussi important. Robertson, qui partageait le grand amour de Cullen pour la nature, prenait certainement grand plaisir à participer aux cours en plein air et aux excursions annuelles de croquis dans les Cantons de l'Est. Anne Savage prétendait que Cullen leur en avait appris davantage sur la peinture que Brymner, du fait que ce dernier ne se permettait jamais de retoucher les travaux des étudiants, tandis que Brymner s'emparait du pinceau sans ambages pour illustrer ses propos. « Pendant que vous vous acharniez à fignoler une portion infime de la composition ou un petit détail insignifiant, il arrivait et vous donnait l'impression de tout harmoniser en un tournemai... bref, il donnait le coup de pinceau final. »

En 1920, un groupe d'élèves qui avaient déjà étudié ou étudiaient encore sous la direction de Brymner se sont réunis pour former le Groupe Beaver Hall. Il y a fort à parier que l'exemple du Groupe des sept de Toronto, qui a tenu sa première exposition en mai 1920, a grandement incité les artistes montréalais à aller de l'avant. Les peintres du Groupe Beaver Hall, encouragés par A.Y. Jackson qu'ils avaient choisi comme président, ont organisé leur première exposition annuelle à leurs studios de la Côte-du-Beaver-Hall. Les quotidiens The Gazette et La Presse ont largement couvert le vernissage du 17 janvier 1921. Dans son mot d'ouverture, A.Y. Jackson a fait ressortir le droit des artistes de peindre en fonction de leurs émotions. Il maintenait que son groupe ne s'intéressait pas particulièrement aux écoles et aux courants artistiques mais que leur préoccupation s'orientait plutôt vers l'expression individuelle de l'artiste.

Le Groupe Beaver Hall, contrairement au Groupe des sept, se distinguait notamment du fait qu'il n'était pas le fief des hommes. En effet, huit des dix-neuf membres étaient des femmes, ainsi que le rapportaient The Gazette et La Presse. Bien que l'on mentionne souvent Sarah Robertson parmi les membres fondateurs du Groupe Beaver Hall, le nom qui paraît dans ces deux journaux est celui de Sybil Robertson, portraitiste, qui a exposé lors des salons du printemps du A.A.M. (1920-1923; 1945-1947). Les journaux se sont-ils trompés? Probablement pas. Dans une entrevue enregistrée de Charles Hill (11 septembre 1973), Lilias Torrance Newton, membre fondateur du Groupe Beaver Hall, précise que Sarah Robertson n'était pas au nombre des tout premiers membres. De toute évidence, elle s'est jointe au regroupement quelques mois plus tard, possiblement au même moment que son amie Prudence Heward.

Avant la fin de 1921, le Groupe Beaver Hall a rencontré de graves difficultés financières, ce qui l'obligea à se défaire des studios. Les hommes ont poursuivi leur carrière indépendamment chacun de leur côté, tandis que la plupart des femmes sont demeurées en étroit contact.

En 1966, quand Norah McCullough organisa au Musée des beaux-arts du Canada une exposition intitulée The Beaver Hall Hill Group, seules des œuvres des artistes féminins étaient présentées. Les dix peintres choisies par Nora McCullough étaient Mabel May, Lilias Torrance Newton, Mabel Lockerby, Anne Savage, Sarah Robertson, Prudence Heward, Kathleen Morris, Ethel Seath, Nora Collyer et Emily Coonan. Bien que les quatre premières seulement comptaient parmi les membres fondateurs du Groupe Beaver Hall, Norah McCullough avait certes été bien inspirée de regrouper ces artistes. Le nom de ces femmes peintres revient sans cesse dans la correspondance que l'artiste avait avec A.Y. Jackson, à l'exception de celui d'Emily Coonan. Cette dernière a eu en effet un studio dans l'immeuble de la Côte-du-Beaver-Hall, mais d'après Lilias Torrance Newton, elle était très réservée et solitaire, si bien qu'en 1930, elle était même complètement isolée du reste des artistes. Les neuf autres peintres ont gardé le contact pendant une trentaine d'années. Elles formaient ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler un réseau. Elles se soutenaient par temps durs, partageaient des nouvelles concernant le monde de l'art et s'encourageaient mutuellement à exposer leurs œuvres. Comme le rappelle Anne Savage lors de son entrevue avec Arthur Calvin : « Il régnait un esprit remarquable. Nous avions l'habitude de nous téléphoner. As-tu trouvé quelque chose? Que fais-tu? Puis-je monter voir? Peux-tu descendre? »

Sarah Robertson était au cœur même du groupe. Elle était, aux dires d'Anne Savage : « une mine de renseignements pour ses amies - qui venaient la voir pour solliciter son aide et aussi pour discuter... de leur œuvres ». Prudence Heward, en particulier, comptait sur l'œil critique de Robertson et lui montrait toujours ses toiles en premier. Dans la mesure du possible, Robertson faisait la promotion des toiles de ses amies. En décembre 1944, par exemple, elle a écrit à H.O. McCurry au Musée des beaux-arts du Canada pour lui recommander une exposition de Prudence Heward, Lilias Torrance Newton, Anne Savage et Ethel Seath, dans l'espoir qu'il pourrait organiser d'autres expositions.

A.Y. Jackson, qui a agi comme juge lors de nombreuses expositions internationales pendant les années 1920 et 1930, avait à ce point confiance au sens critique de Sarah Robertson qu'il la consultait souvent au sujet des œuvres de ses amies. Désirant inclure des toiles du Groupe de Montréal dans l'exposition itinérante Exhibition of Paintings by Contemporary Canadian Artists (Washington, 1930), Jackson a demandé à Roberson de choisir un tableau de Kathleen Morris, de retracer une toile égarée par Prudence Heward et de se charger de la sélection d'oeuvres pour Anne Savage. « Sarah, prenez-la en charge parce qu'elle sous-estime toutes ses réalisations ».

Les femmes peintres se réunissaient très souvent pour faire des croquis d'après nature. Quand elles disposaient d'un moyen de transport, elles préparaient un pique-nique et partaient pour la campagne; sinon, elles travaillaient sur le motif à différents endroits dans la région de Montréal. Robertson avait un circuit limité: elle séjournait chez les Heward, à Fernbank, près de Brockville (Ontario), visitait Nora Collyer dans les Cantons de l'Est ou encore des amis de la famille à Stowe, au Vermont.

Les membres du Groupe exposaient ensemble lorsque c'était possible. Ainsi, en 1940, Robertson a participé à une exposition avec Prudence Heward, Anne Savage et Ethel Seath. Voici ce que A.Y. Jackson a dit de la présentation, dans la salle des estampes de l'Art Gallery of Toronto: « Il s'agit de l'exposition la mieux équilibrée à ce jour. Toutes les pièces témoignent d'une grande individualité, mais aussi d'une unité certaine et d'une vision commune ».

Sarah Robertson a pu compter sur l'amitié et le soutien de Prudence Heward pendant près de trente ans. De fait, on les disait inséparables. À la mort de Prudence, en mars 1947, Robertson ressentit un grand vide. Toutefois, fidèle à elle-même, elle accordait plus d'importance aux sentiments des autres qu'aux siens. Ainsi, dans une lettre écrite à A.Y. Jackson après les funérailles, l'artiste expliquait : « Sa souffrance fut telle que je ne puis m'empêcher de penser que pour Prudence, ce fut une délivrance ». Et elle poursuivait: « Ses amies peintres avaient beaucoup d'importance pour elle. Prudence était une de ces personnes pour qui l'amitié était indéfectible; avec elle, l'amitié, c'était éternel ».

En témoignage de son profond attachement à l'égard de Prudence, Robertson consacra énormément d'énergie et de temps durant l'année suivante à l'organisation de l'exposition commémorative en l'honneur de son amie au Musée des beaux-arts du Canada. Ainsi, Robertson a révisé l'article de A.Y. Jackson destiné au catalogue, préparé des listes des toiles et passé des heures à discuter avec des membres de la famille Heward. Lors de l'ouverture de l'exposition, le 4 mars 1948, elle a écrit à A.Y. Jackson et à H.O. McCurry, directeur du Musée des beaux-arts du Canada, pour leur dire à quel point les Heward appréciaient l'exposition. Quant à Robertson, elle était trop malade pour assister à l'inauguration. Elle ne survécut à son amie que de vingt-et-un mois.

Certes, Robertson était très redevable à son professeur William Brymner et au Groupe du Beaver Hall pour son soutien, mais son triomphe en tant qu'artiste tenait à son talent remarquable ainsi qu'à sa volonté inaltérable. Son sens de l'humour l'aidait évidemment à accepter les contraintes de son quotidien. Anne Savage comparait Sarah Robertson, qui était blonde et menue, à un ange de Botticelli « jouant et chantant constamment des cantiques de louanges »; elle disait de l'artiste : « À l'apparence délicate et fragile... elle frappait la cible à tout coup avec beaucoup d'effet ». Naomi Jackson Groves, à qui Robertson a donné des cours de peinture, admirait l'humour qui transcendait les œuvres de cette peintre, une certaine « effervescence » qui ne correspondait pas tout à fait à son allure. Elle a d'ailleurs déclaré: « Nous avons toujours dit que Sarah avait la taille d'une souris et le courage d'un lion ».

Pendant les années 1950, le succès de l'expressionnisme abstrait a entraîné une éclipse temporaire des peintres figuratifs, dont les artistes du Groupe Beaver Hall. Les admirateurs de ces artistes doivent beaucoup à Norah McCullough qui a organisé l'exposition du Beaver Hall Hill en 1966, événement qui a valu au regroupement d'artiste son nom et son identité. Il est grand temps, toutefois, d'abolir un mythe que Norah McCullough a contribué à perpétuer. Dans une notice du catalogue, elle affirme que ces artistes n'étaient « aucunement des peintres de carrière, mais plutôt des personnes de bonne famille très talentueuse ». L'expression « personnes de bonne famille » est demeurée associée aux Groupe et évoque un monde sybarite, emplit de serviteurs, qui ne reflétait pas du tout la réalité de ses artistes. Si par « peintres de carrière », Norah McCullough entendait peintres professionnels, alors Sarah Robertson et ses amies pouvaient sans contredit être désignées comme telles. Personne n'ose dire que Lawren Harris était un amateur parce qu'il était fortuné. En art, contrairement au domaine des sports, le professionnalisme ne tient pas au fait que l'intéressé puisse vivre du produit de ses réalisations mais plutôt de son attitude face à son travail. Nathalie Luckyj, Dorothy Farr et Frances Smith, entre autres, ont démontré que pour les peintres Prudence Heward, Lilias Torrnace Newton et Kathleen Morris, l'art était leur raison d'être. Sarah Robertson témoignait du même dévouement à ce chapitre. Sa peinture revêtait pour elle une extrême importance. Les expositions jouaient un rôle de premier plan: d'abord parce qu'elles permettaient de recueillir des fonds pour acheter des fournitures et ensuite parce qu'elles justifiaient les heures incalculables consacrées à des problèmes de design et de composition.

Bien que Sarah Robertson soit principalement connue comme paysagiste, elle a également fait des portraits, des natures mortes et des combinaisons de figures et de paysages. Elle a peint ce qu'elle voyait de sa fenêtre ou découvrait lors de ses promenades quotidiennes. L'édifice du séminaire des Sulpiciens qui surplombait sa rue était l'un de ses sujets de prédilection et elle l'a représenté sous divers angles et en différentes saisons. Ses paysages ne dépeignent pas des montagnes escarpées et des lacs solitaires à la Jackson ou à la Harris, mais plutôt de jolis panoramas pleins de vie des Cantons de l'Est, parsemés de maisons accueillantes et d'étables.

Sarah Robertson a travaillé longtemps pour développer son style personnel. Dans Le repos (1926), une peinture qui exprime toutes les émotions d'un dimanche après-midi très chaud, où la famille est assise à l'ombre des arbres, les couleurs sont contenues et la composition, disciplinée. D'autres œuvres de Sarah Robertson réalisées vers la fin des années 1920 témoignent aussi d'une certaine rigidité, comme l'a signalé A.Y. Jackson, un ami du peintre. Dans une lettre adressée à l'artiste, le 2 décembre 1928, Jackson rapporte une observation d'Arthur Lismer selon laquelle Robertson tentait de faire quelque chose qui ne lui venait pas naturellement et qu'elle était peut-être influencée par Lawren Harris et Edwin Holgate. Jackson avait ajouté : « Vous êtes bien meilleure coloriste que ces deux artistes, mais vous délaissez pourtant la couleur au profit de la forme et du design. »

Dans ses œuvres subséquentes, Robertson a fait preuve d'une plus grande liberté dans sa composition et de plus de témérité du point de vue couleur. Joseph et Marie-Louise (1930) est une toile remarquable pour ses subtiles variations de vert, de bleu et de gris. Le ciel avec ses éclairs de lumière blanche semble annonciateur de l'effet spectaculaire qu'elle parvint plus tard à produire avec le ciel et l'eau dans Sur le lac Saint-Louis (vers 1933). Dans Couronnement (1937), qui reflète l'exubérance de l'événement avec son tourbillon de drapeau et de branches, Robertson a recours à des tons éclatants d'orangé et de rouge.

Les tableaux de l'artiste montrent bien à quel point cette artiste avait le don de « charger d'émotivité tout ce qu'elle peignait. » Robertson avait une passion pour la nature et cet amour est très présent dans ses toiles. Et elle ne se bornait pas à de serviles imitations. De fait, Arthur Lismer faisait remarquer en 1934 au sujet des peintures de Robertson: « Elle possède le courage de créer des paysages et non pas seulement de les copier en toute conformité. »

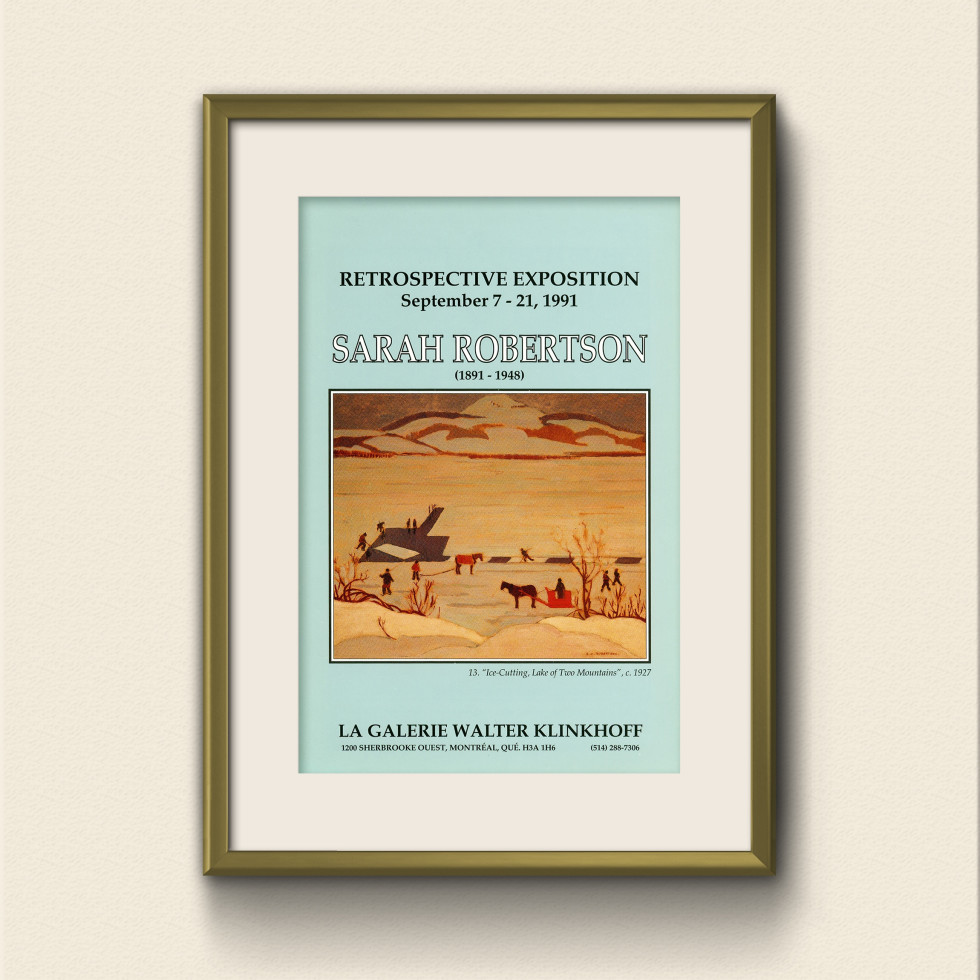

Depuis la mort de Sarah Robertson, ses tableaux ont été présentés dans bon nombre d'expositions de groupe, tant au Canada qu'à l'étranger. La seule fois où une exposition a été consacrée uniquement à Robertson, il s'agissait de son exposition commémorative (1951). En réunissant des peintures rarement vues par le grand public et provenant majoritairement de collections privées, puis, des meilleures toiles de l'artiste appartenant aujourd'hui aux plus grandes collections muséales, la Galerie Walter Klinkhoff nous offrait cette année-là, une occasion unique d'apprécier et, surtout, d'admirer le talent et le travail de cette artiste méconnue.

Droits d'auteur Barbara Beadowcroft, 1991.